TryTreeのFirstPenguins -(1)ロボット研究会

TryTreeにはFPSという組織があります。

FPSとは、First Penguinsの略称で、西日本事業部で立ち上げた組織です。

ペンギンは本来群れで行動する生き物ですが、天敵がいるかもしれない海へ最初に飛び込むペンギンがいます。

そのペンギンのようにリスクを恐れず初めてのことに挑戦するベンチャー精神の持ち主を、欧米では敬意を込めて「ファーストペンギン」と呼んでいます。

弊社のFPSは新規サービスの創出を目的とし、アイデアと知識のシェアで実現を目指す、そんな組織です。

今回はその活動のひとつ、「ロボット研究会」をご紹介します!

ロボット研究会は、自分たちでハードウェアやソフトウェアを作り、サービスインを目指すプロジェクトです。

最初の技術習得としてロボット研究会が挑戦したARについてクローズアップします!

ARはAugmented Realityの略称でスマホ画面や位置情報(GPS)などを使用して、現実世界にデジタル情報を重ね合わせて表示する技術のことで「拡張現実」とも呼ばれたりします。

有名どころとしては、PoKeMoN GOや家具配置アプリ(IKEAや島忠など)ですね。

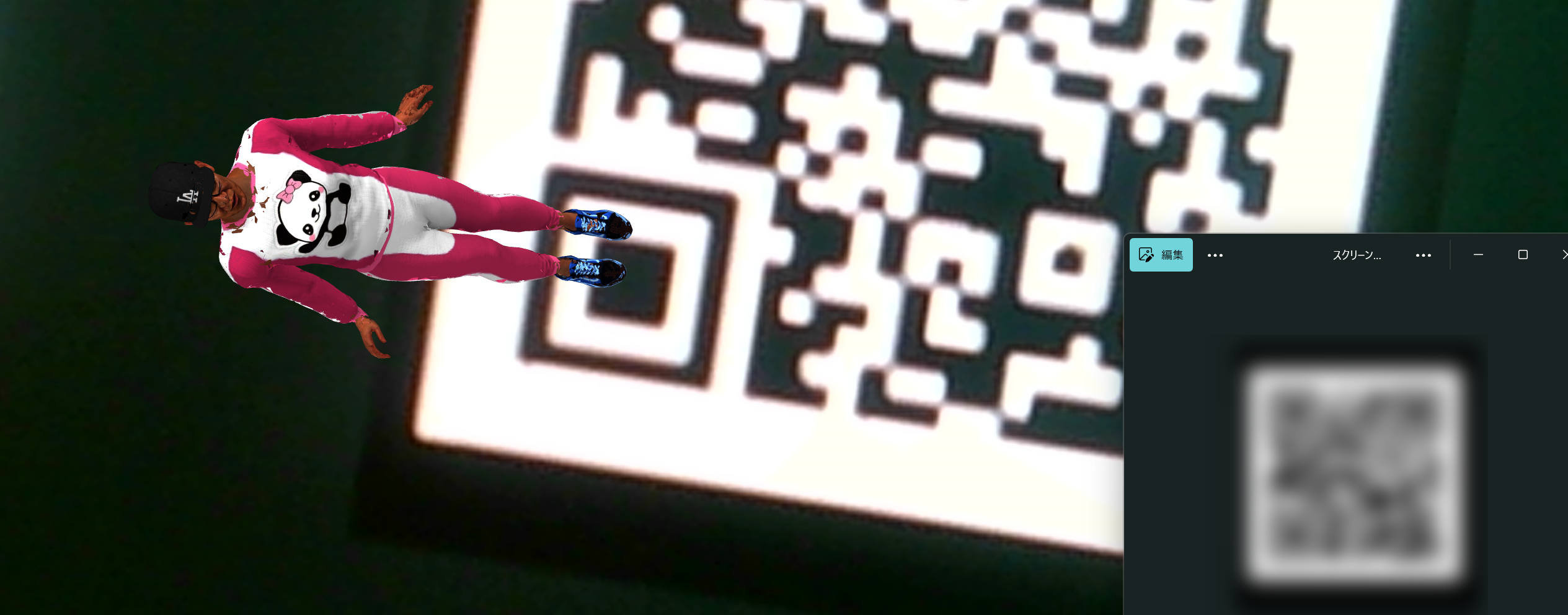

ロボット研究会では技術の習得として、3DモデルをQRコード上で動かすところまで実現しました!

さて、これだけでは「ただ動かした」だけになってしまいますが、ARは家具を置く前に確認できたりゲームができたりというサービスの基礎となる技術です。

趣味で習得するのも良いですが、会社がバックアップしてくれるのって、なんか嬉しいですよね。

ちなみに記事では簡単に言っていますがこの技術、習得に壁がいくつもあります。

たとえば3Dモデルの動作。モデル自体は著作権フリーのものを使えますが、そのモデルに合わせた関節の分割や可動域設定などいくつも設定しないと、人形のようにただ佇むオブジェクトになってしまいます。

デバイスでの表示では、頑張って作った3Dモデルや動作を設定した情報を不特定多数がアクセスできるようにするため自分でサーバを用意するか、専門のサービスを利用しなければなりません。

いろいろ理解していないと「へー。」で終わってしまいますが、ほんとうに…ほんっっっとうに大変なんですよ。

まだまだ続くロボット研究会の活動、これからも活動内容について少しずつお伝えさせていただきますので楽しみにしていてください。

担当:25年前に3Dモデル作成に挑戦して挫折したR